超限戦 1.2.3 中華人民共和国と中国共産党

第1章:中国と中国共産党

2.3. 中国共産党-2

新たな階級社会の出現

社会主義の実験を放棄し資本主義を採用する過程で、約10億人(現在では約14億人)もの中国人民の経済的成果さえも、一部の特権層に集中・独占される制度が確立された。 現代の中国は象徴的に「1対13」の社会と表現できる。約9400万人の共産党員と残りの13億人の中国人民の間には、政治的・経済的・社会的格差が顕著に存在する。ただし、これは象徴的な表現であり、すべての党員が「1対13」の「1」に当たるわけではない。さらに、1億人規模の中間層の中でも、政治・経済・社会的な権力や地位には大きな分断がある。

中国共産党エリートの独占

より詳細に見ると、中国共産党のエリート層に属する数百万の党員が、政治・経済・社会文化的な権力をほぼ独占している。彼らは政治的・経済的利益と深く結びついている。もちろん、このエリート層の中にも派閥や地域ごとの権力の分断は存在する。しかし、中国の一党独裁という大きな枠組みの中では、これらのエリートが政治・経済の権力を極端に独占しているという現実がある。

中国の特色ある社会主義市場経済における党・国家(または党・軍)中心の体制において、中国の企業は実質的に中国共産党が所有するか、その支配下にある。中国の主要な代表的企業のほとんどは、党の管理下にある国有企業(SOE)である。

民間部門においても状況は同様である。1990年代後半のいわゆる国有企業の民営化の過程で、中国共産党の支配層は、かつての国有企業や共同経営企業が民間企業へと転換する際に、その経営権を独占した。

市場化(または資本主義)が進むにつれ、新たに登場した一見純粋な民間企業でさえ、実際には中国共産党のエリート層によって支配されていた。彼らは企業の大株主として実質的な影響力を持っていた。民間企業の急成長は、主に共産党エリートが国家機関を利用し、特定の企業に集中的な支援を与え、それらを資金の隠れ蓑として育成した結果である。裏では、党内の派閥が実際の株式を分配し、統制を行っている。

2000年代以降、中国の経済成長を支えた大規模なインフラ投資—不動産、鉄道、道路、ダム、港湾、空港、新しい都市開発など—は、富を蓄積する手段として機能してきた。その結果、共産党エリートの富は世界最大規模に膨れ上がったが、中国は同時に世界で最も所得格差が激しい国となった。いわゆる「中国の特色ある社会主義市場経済」は、時間とともに構造的矛盾が積み重なった歪んだ政治経済構造を象徴している。

特権階級国家

発展の初期段階で、中国は低賃金・低生産コスト構造を通じて急速な経済成長を達成することができた。しかし、構造的矛盾も定量的成長と同じ速度で蓄積された。中国の政治経済学者は一般的に、2000年代半ばには「中国の特色ある社会主義市場経済」の高成長期が終わり、構造的矛盾が指数的に深刻化したと評価している。これまで投入に依存していた経済の外的成長は限界に達し、現在ではその限界をすでに超えていると考えられている。

中国共産党の一党独裁の下で、中国は新たな階級社会を形成した。20世紀から現在に至るまで、すべての社会主義政治体制は例外なく、最終的に極端な階級社会の出現を招いた。それは、「共産党員のための、共産党員による、共産党員の国家」である。

この皮肉は、平等を掲げて大衆を結集し政治権力を奪取した共産党の特徴である。中国共産党とその支配層は、大規模な権力と富を蓄積し、中国を歪んだ社会に変貌させた。彼らは権力と富を維持するために、14億人の中国人民を人質に取り、全体主義的・権威主義的な政治を強化している。

習近平の指導の下で、中国共産党は中国社会全体において全体主義を強化している。このアプローチは、過去に数多くの共産党が試みた社会主義社会を一歩進めたものである。それはまさに「デジタル全体主義社会」の創造である。現代の情報通信技術(ICT)の進展を活用し、中国はジョージ・オーウェルの小説『1984年』に描かれた社会を現実のものとして実現しつつある。

これを実現するために、中国共産党はまず「大陸の防火壁」プロジェクトを開始し、外国からの情報の流れを遮断した。外部とのインターネット通信を管理することにより、共産党の宣伝や歪められた事実を常に流し込むシステムを作り上げ、情報の継続的な統制を確保している。

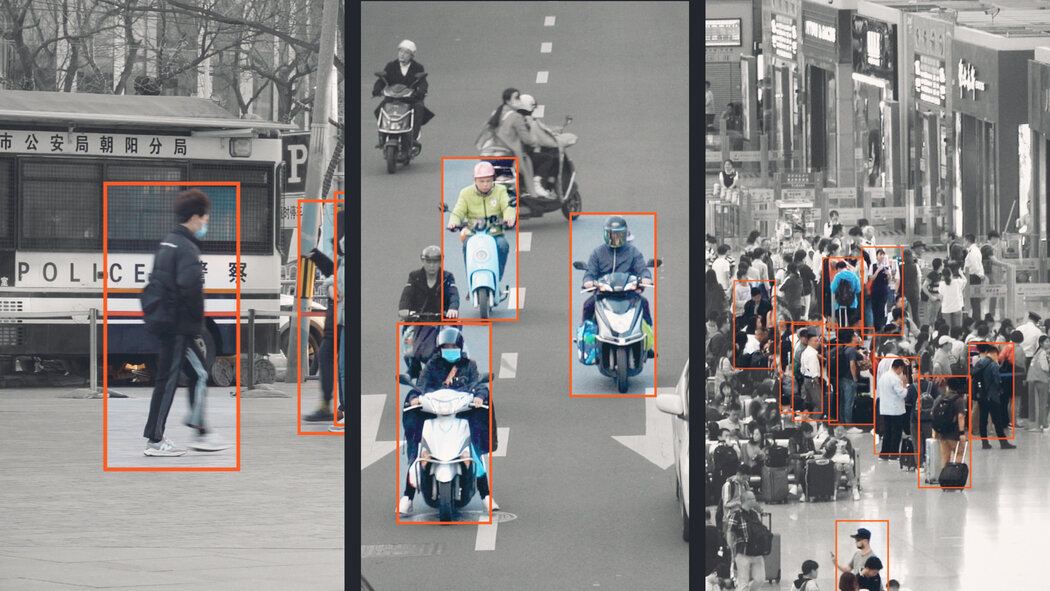

国内では、中国は「金盾工程」(Golden Shield Project)という市民を監視するための包括的な監視システムを完成させつつある。この取り組みは、国内のインターネット、電話、テキストメッセージの通信を監視・管理するものである。さらに、CCTVによる監視が拡大され、顔認識、音声認識、ビッグデータ分析、人工知能(AI)などの技術が統合され、監視と統制の完璧なシステムが構築されている。

「金盾工程」はその後、都市部向けの「天王工程」や農村部向けの「雪亮工程」など、より専門的な取り組みに進化してきた。都市部では、これが「安全都市」または「スマートシティ」プロジェクトとして進化し、農村部では「安全農村プロジェクト」へと変貌している。このいわゆるスマートシティの取り組みは、安全、利便性、知能を名目に行われ、アフリカの独裁国家でテストされ、現在では中国と韓国の都市協力プロジェクトを口実にして、韓国にますます浸透しつつある。

現在、中国ではおよそ2.4人に対して1台のCCTVカメラが設置され、市民の監視が強化されている。設置率は今も増加し続けている。公式の説明では、これは犯罪のない安全な環境を作ることを目的としているとされているが、実際には人口に対する監視と統制のシステムを確立する手段である。

この監視はますます広範囲に及ぶようになり、その一例として「社会信用システム」の導入が挙げられる。すべての市民のデータを分析することによって、個人にスコアが付与され、そのスコアは市民を報奨したり罰したりするために使用され、交通アクセスや金融ローン、子どもの教育などに影響を与える。最近では、中国はデジタル通貨(デジタル人民元)を導入し、個人の資産や金融取引に対するさらなる統制が可能になった。

監視カメラは「安全確保」の名の下、個人の居住空間にも設置されている。電話の通話からインターネットの利用まで監視され、個人の移動や社会的活動も追跡されている。この情報に基づいて個人にスコアが付与され、社会的・経済的な生活や消費行動さえも統制されるようになる。これは完全に実現された「1984年型監視社会」の一例であり、「デジタル全体主義社会」と呼ばれている。社会の安全性と効率性の名の下で、中国共産党は個人の生活のあらゆる側面が徹底的に監視され、統制されるシステムを作り上げた。